・ 箱の中身はどんな感じ?

・ ルールや関連グッズは?

などの疑問を抱えている方の悩みを解決出来る記事になっています。

実物の写真とともにご紹介します!

- 基本情報

- ルール

- 関連グッズ

- 実際に遊んでみたレビュー

この記事を読み終える頃には「モンスターメーカー(MONSTER MAKER)」のルールが分かり、モンスターメーカーで遊びたくなります♪

1988年に発売され、リメイクされた新版が2017年の年末に発売されました。この記事では新版でご紹介します!

モンスターメーカーの基本情報

- 基本情報

- ゲームの概要

- 箱の中身

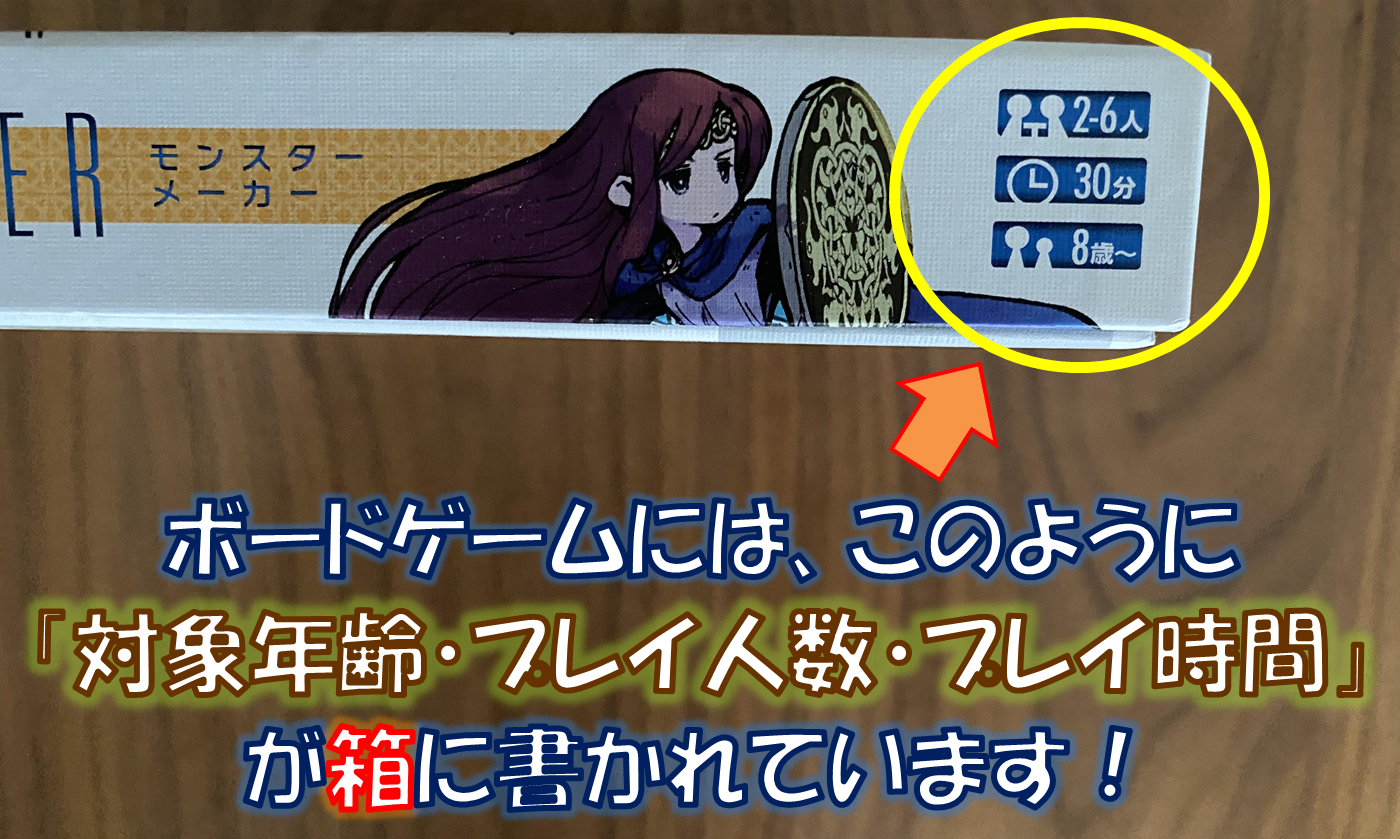

①基本情報

| 対象年齢 | 8歳以上 |

|---|---|

| プレイ人数 | 2~6人 |

| プレイ時間 | 約30分 |

| 対戦 or 協力 | 対戦 |

| ジャンル | タイル、カード配置 |

| 難易度 | |

| ルール難易度 | |

| プレイ感 | 軽く楽しめる。独自ルールを作りたくなる。 |

②ゲームの概要

簡単にルール説明すると、

- あなたは「モンスターメーカー」と呼ばれる冒険者です。

今回の冒険の目的は、「夢幻迷宮の秘宝を持ち帰ること!」 - 自分のターンになったら、

・「迷宮カード」を使って迷宮を進む

・「モンスターカード」で他の冒険者の移動を邪魔する

・「キャラクターカード」を使ってモンスターを倒していきます。

のどれか1つの行動をする。 - 持ち帰った「宝物」などの得点が高いプレイヤーが勝利です。

覚えることが少し多く感じますが、簡単なので心配ありません。

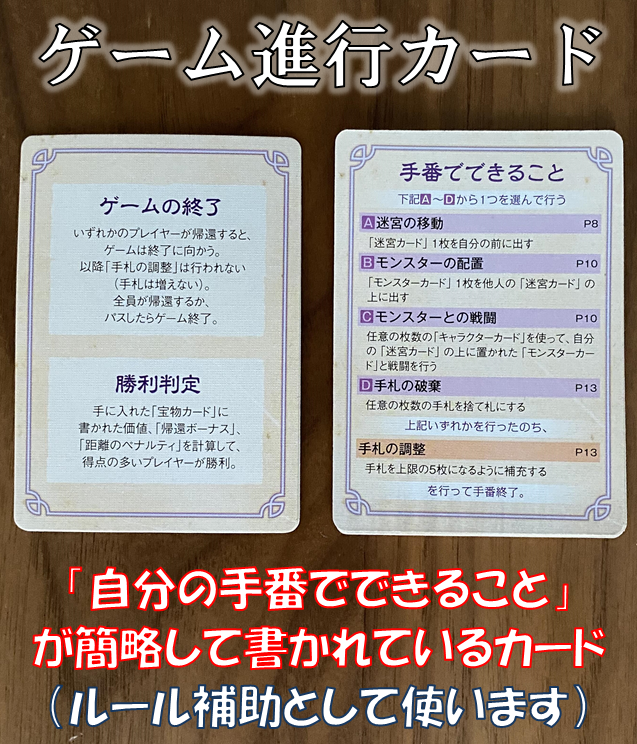

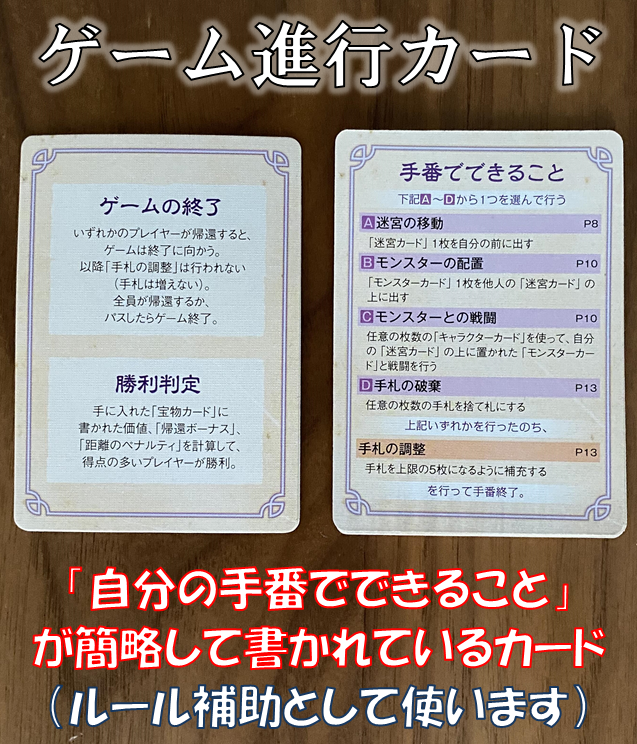

また「ゲーム進行カード」が1人1枚配られるので、分からなくなっても「ゲーム進行カード」を見ながらプレイすれば大丈夫。

- 自分のターンでできること

- ゲームの終了条件

- 勝利判定

が書かれた「ゲーム進行カード」は1人1枚配られます。

③箱の中身

- 説明書:1枚

- 6面体サイコロ:6個

- 往路 復路タイル:6枚

- 帰還ボーナスタイル:1枚

- ゲーム進行カード:6枚

- 宝物カード:25枚

- 冒険カード:125枚(キャラクターカード30枚、モンスターメーカー20枚、迷宮カード50枚、回り道カード5枚、宝の小部屋カード10枚、トラップカード5枚、聖職者カード5枚)

お店などでは箱の中身まではなかなか見れません。

参考にしていただければと思います。

※写真のカードたちは、保護のためスリーブ(透明な袋)に入れています。

大切なボードゲームを守るためにも、

スリーブ(透明な袋)を用意することを、強くオススメします!!

(カードサイズは、全て63mm×88mm)

お値段は?

「モンスターメーカー」のお値段は??

「Amazon・楽天・Yahooショッピング」で、値段を調査してみました。

(2022年7月31日調べ)

| Amazon | 税込2,627円+送料無料 |

|---|---|

| 楽天 | 税込2,980円+送料550円 |

| Yahoo! | 税込3,081円+送料無料 |

モンスターメーカーのルール

ゲームの準備

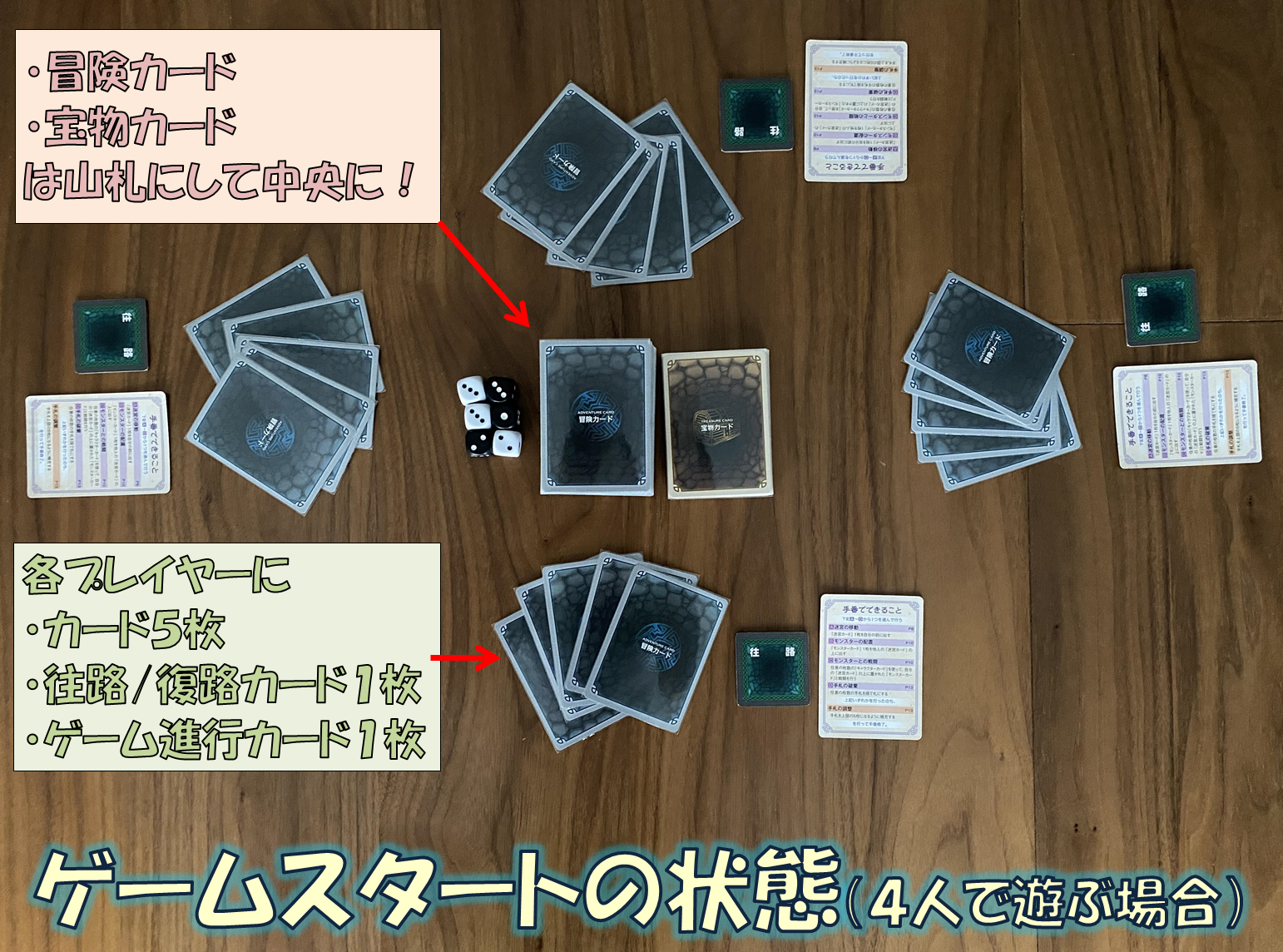

- 「冒険カード」をすべてよく混ぜて、ウラ向きのまま1人5枚ずつ配ります。(これが最初の手札になります)

残りは一つの山にして中央に置きます。※最初の手札に「トラップカード」が入っていた場合は、(それを全プレイヤーに見せて)トラップカードの数だけ引き直します。引き直したら「冒険カード」はもう一度混ぜます。 - 「宝物カード」をすべてよく混ぜ、ウラ向きにして「宝物カード」の山を中央に置きます。

- 「往路・復路タイル」と「ゲーム進行カード」を全員に1枚ずつ配ります。「往路・復路タイル」は全員「往路」の面をオモテにしておきます。

- サイコロは中央に置いておきます。

以上でゲームの準備完了です。

ゲームの流れ

ゲームは各プレイヤーが自分の手番を行い、終わったら次のプレイヤーに移っていきます。

誰かが迷宮(ダンジョン内)から帰還したら、「ゲーム終了の処理」へと進みます。

順番で自分の手番を行いながらダンジョンを進んでいき、

- 【往路】ダンジョンを進んで、奥の宝物庫を目指す

- 宝物庫で宝物カードをGET♪

- 【復路】往路と同じ分だけダンジョンを引き返す

- 誰か最初にダンジョンから帰還したら、そこからゲーム終了へと進んでいく。

- 勝利判定をして、勝利者を決定する。

自分の手番でできること

自分の手番でできることは、次の4つのうちの「どれか1つ」です。

- 迷宮の移動

- モンスターの配置

- モンスターとの戦闘

- 手札の破棄

の4つの行動の中から1つを行った後に、

- 手札の調整

を行って、自分の手札は終了です。

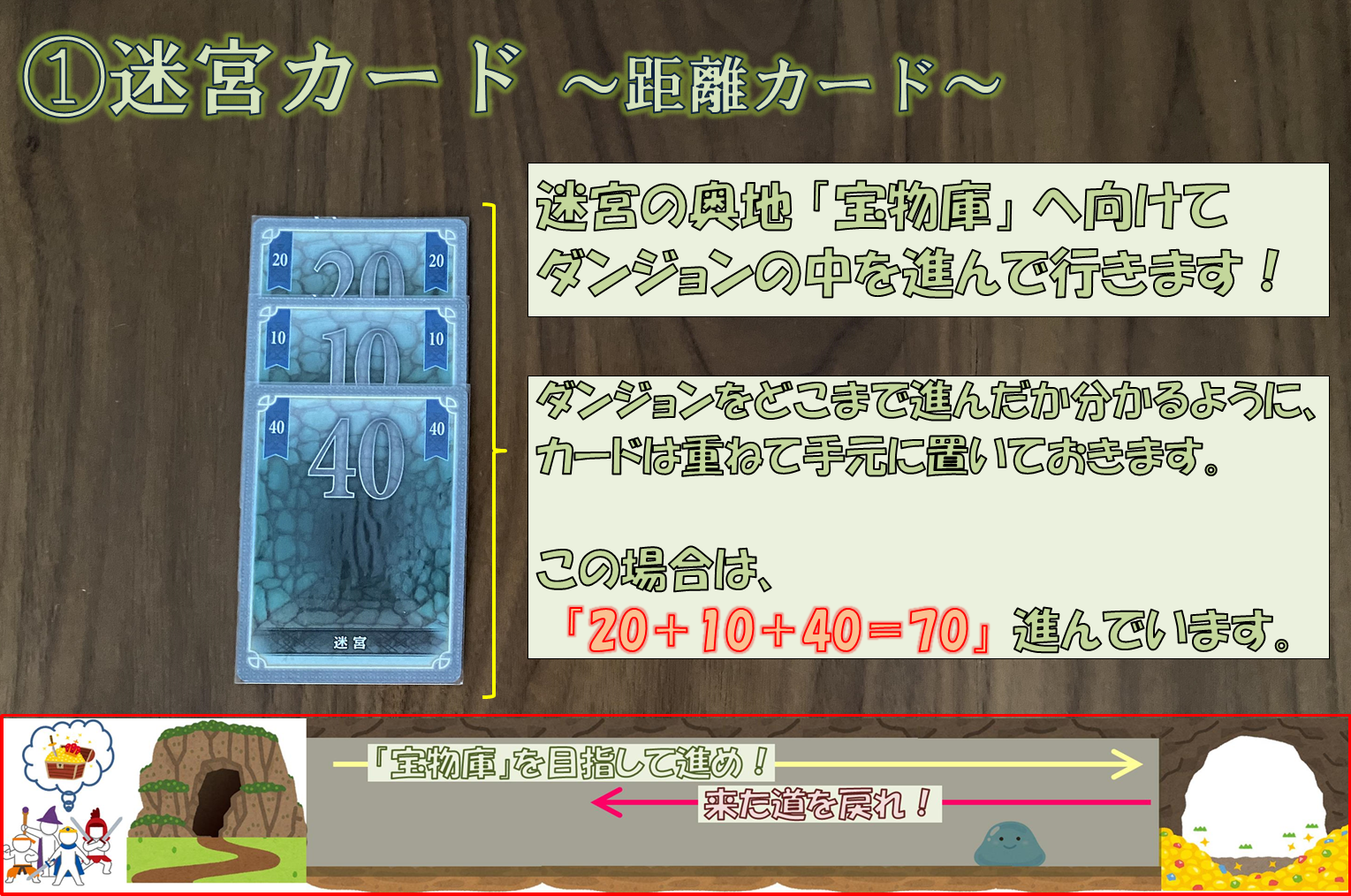

①迷宮の移動

手札にある「迷宮カード」を1枚出して、迷宮(ダンジョン内)を進みます。

迷宮カードは、どこまで進んだか分かるように、それぞれ自分の前に重ねて置いておきます。

- ダンジョンの入口から宝物庫までの距離は通常「100」。※

※「宝物庫までの距離」は通常「100」ですが、多人数でのプレイや時間を短くしてプレイする場合は、距離を「80」や「70」などと短くしてプレイすることが推奨されています。 - 距離カードの数字分ダンジョン内を進むことになり、「100」以上で宝物庫へ到着します。

- 帰り道(復路)は、来た時(往路)の距離と同じ距離となります。

帰り道(復路)で距離がオーバーしたり、足りないと、ペナルティ(減点)となります。

(例)行き(往路)は「120」で宝物庫に到達。⇒帰り道(復路)の距離も「120」となる。

帰りが「130」とオーバーする、「100」と足りないままゲーム終了となると。ペナルティ(減点)。

.png)

「回り道」カード

- このカードを使用して捨て札とすることで、自分のダンジョン内に置かれたモンスターを捨て札にできます。(”道を立ち塞がるモンスターを避ける回り道を見つけた!” ということです!)

- 手札の補充(あとで詳しく解説します)などでこのカードを引いた場合、自分の手札を1枚だけ残し、それ以外のすべてのカード捨て札にしなければなりません。

ただし、「盗人」のキャラクターカードがあれば、それを全員に公開することで、「トラップ」カードの効果を受けずに「トラップ」カードのみ捨て札にできます。◇何枚「トラップ」カードがあっても、「盗人」が1枚あれば効果を受けずにすみます。捨て札にした分の追加の補充はないため、自分の手札が1枚だけになってしまった場合、次の手番はその1枚だけでプレイしなければいけません。

「盗人」を持っており「トラップ」カードを捨て札にした場合、その分の追加補充はないため、「トラップ」カードを捨てた分だけ少ない状態でプレイしなければいけません。

- 距離カードと同様、(捨て札にせず)自分の前に出します。

- 進距離が0の代わりに、「宝物カード」を1枚引くことができます。

.png)

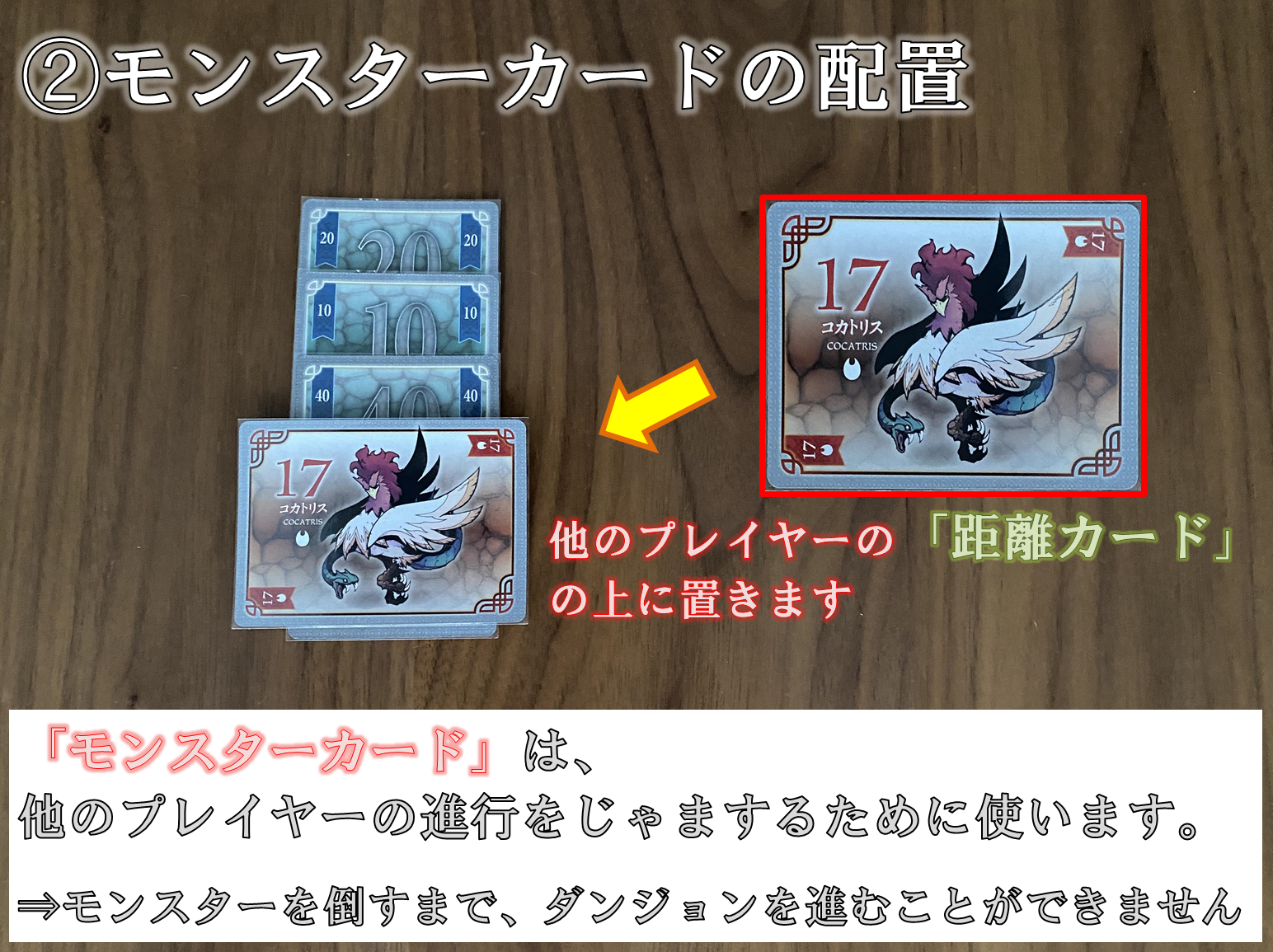

②モンスターの配置

自分以外のプレイヤーの「迷宮カード」の上に、手札の「モンスターカード」を1枚配置することができます。

「モンスターカード」を配置されたプレイヤーは、「モンスターカード」が無くなるまで「①迷宮の移動」ができなくなります。(それ以外の行動※はできます)

※(再確認ですが)自分の手番でできることは、次の4つのうちの「どれか1つ」です。

- 迷宮の移動

- モンスターの配置

- モンスターとの戦闘

- 手札の破棄

- まだ往路に1枚も「迷宮カード」が置かれていないプレイヤーの前には配置することができません。(まだ迷宮に入っていないので、モンスターはいないってことですね!)

※「宝の小部屋カード」は「迷宮カード」なので、モンスターの配置は可能です。

(「宝の小部屋にモンスターのトラップがあった」という展開は”あるある”ですよね♪) - すでに「モンスターカード」が置かれている場合は、別の「モンスターカード」を配置することはできません。

※通常は1体しか配置できませんが、独自ルールで2体、3体と配置可能にしても面白いかもしれません。

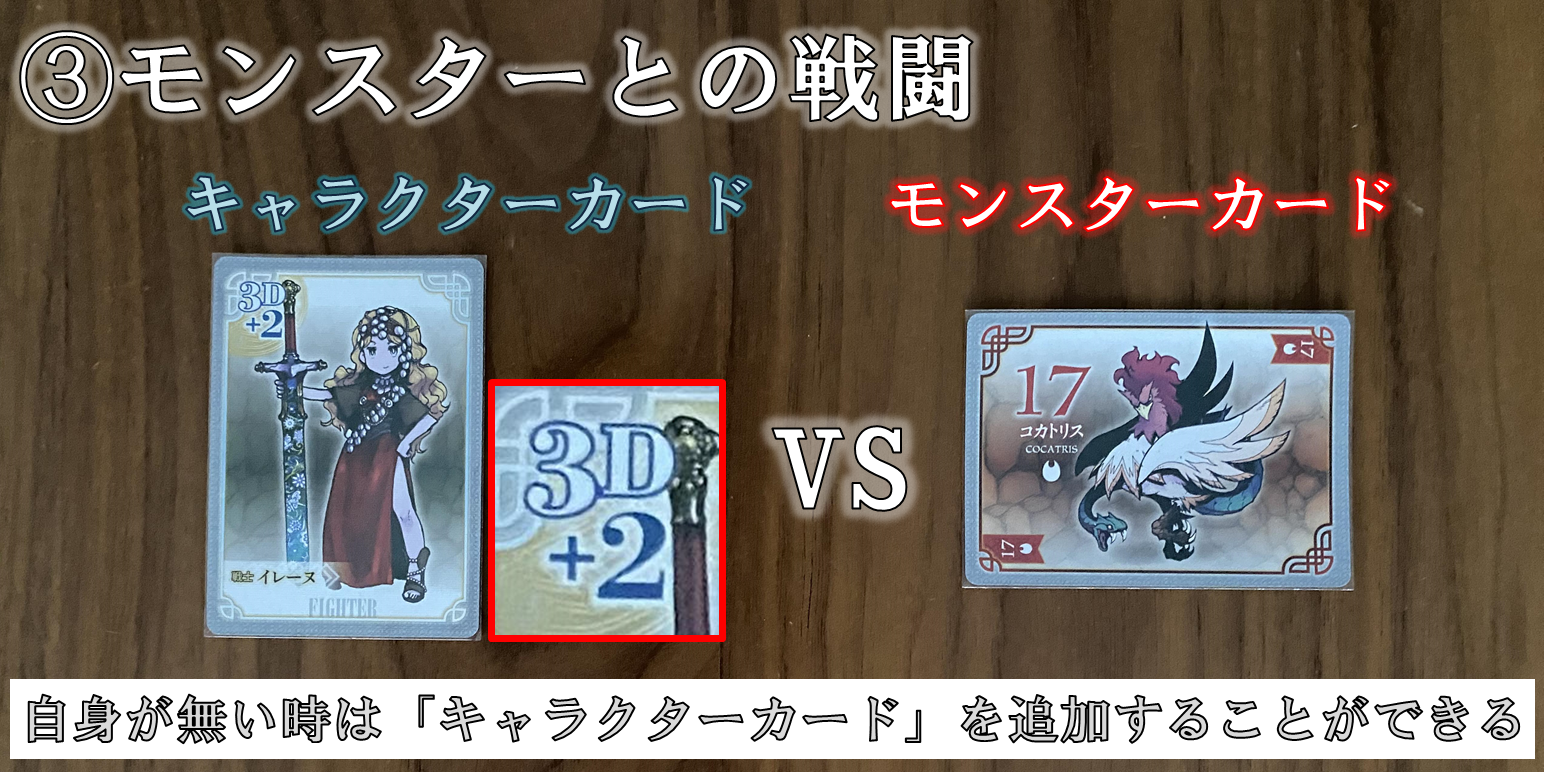

③モンスターとの戦闘

自分の迷宮に「モンスターカード」が置かれている場合、手札の「キャラクターカード」を ”好きな枚数” 出して戦闘することができます。

モンスターとの戦闘は、「キャラクターカードの戦闘値」「モンスターの戦闘値」で決まります。

モンスターを倒すことが出来れば、モンスターカードを捨て札にすることができます。

a)キャラクターカード戦闘値

「キャラクターカード」には、「○D+△」のような表記で戦闘値が書かれています。

(↑先ほどの写真だと、「3D+2」のことです)

- 「○D」は、○個のサイコロの合計値を表しています。(Dはダイスの頭文字)

- 「+△」がある場合は、その数値分足します。

よって、「戦闘値=○個のサイコロの合計+△」となります。

(キャラクターカードの戦闘値は、モンスターと戦う時に初めてサイコロを振って決まります。)

<例>このキャラクターカードの戦闘値

キャラクターカードの戦闘値.png)

戦闘値は「(6+5+2)+2=15」

矢印の位置調整用で↑

こちらも同じサイコロの合計値

- 戦闘値は、「モンスターとの戦闘」の時に初めて決まります。

(戦闘する時に初めてサイコロを振ります。) - 事前に戦闘値が分からないため、

”ちょっと足りなくてモンスターを倒せない”

という場合も十分考えられます。

b)モンスターカードの戦闘値

「モンスターカード」には、モンスターの名前と「数字」が書かれています。

この「数字」がそのモンスターの戦闘値です。

<例>このモンスターカードの戦闘値

このモンスターの強さは「17」なので、

キャラクターカードの戦闘値(の合計※)が「17以上」で倒すことができます。

c)キャラクターカードとモンスターカードの戦闘

「キャラクターカード」と「モンスターカード」の戦闘をする場合は、

- キャラクターカード(たち)の戦闘値の決定。

※各カード毎にサイコロを振る ⇒ 計算する - キャラクターカード(たち)とモンスターカードの戦闘値と比べる。

- ・戦闘値が、 「キャラクターカード(たちの合計)」 > 「モンスターカード」

⇒「モンスター討伐成功!」

モンスターカードを捨て札にできます。

・戦闘値が、 「キャラクターカード(たちの合計)」 < 「モンスターカード」

⇒「モンスター討伐失敗!」 ※倒せなかったときは、モンスターが配置されたままです。

※ダメージの蓄積はありません。 - 戦闘に参加したキャラクターカード(たち)は、モンスターを倒せた、倒せなかったに関わらず、全て捨て札になります。

<例 キャラクターカードとモンスターカードの戦闘>

モンスターカードとの戦闘.png)

「戦士 イレーヌ」の戦闘値:15 vs 「コカトリス」の戦闘値:17

コカトリスを倒せず…

さらに「戦士 イレーヌ」は、捨て札にしなければいけません…

サイコロが「6」「5」と高い目が出ているのに、戦闘値「15」で負けてしまいました。。「イレーヌ」1人では難しかったのかもしれません。

※コカトリスを倒すのに「2」足りなかったですが、次またコカトリスを倒すときは、改めて「17」の戦闘値がないと倒せません。(15のダメージは蓄積していません)

d)「聖職者カード」の使い方

特殊なキャラクターカード「聖職者カード」には、2つの使い方があります。

- ターンアンデッド

モンスターの中には、「アンデッド」と書かれたものがあります。

「アンデッド」に対しては、戦闘のときに「聖職者カード」を捨て札にすることで倒すことができます。

- ヒーリング

戦闘終了直後に使える使い方。

「聖職者カード」を捨てることで、その戦闘に使用したキャラクターカードを1枚だけ手札に戻すことができます。

④手札の破棄

手札を好きな枚数捨て札にすることができます。(0枚捨てる=パス)でもかまいません。

- 手札がかたよっている時

- 膠着している時

- 前の手番でトラップカードを引いてしまい手札が1枚だけの状況で、その1枚を手放したくない時などです。

⑤手札の調整

- 迷宮の移動

- モンスターの配置

- モンスターとの戦闘

- 手札の破棄

の中から1つ行動したら、最後に手札の調整を行います。

手札が「5枚」になるように、「冒険カード」の山から補充します。

(補充は1枚ずつではなく、一度に行います。)

※「冒険カード」の山がなくなった場合、捨て札になっている「冒険カード」を全て集めてよく混ぜ、新しい山を作ります。

ゲームの終了

ゲームは、互いにモンスターを配置し邪魔をしながら、

- 【往路】ダンジョンを進んで、奥の宝物庫を目指す。

- 宝物庫で宝物カードをGET♪

- 【復路】往路と同じ分だけダンジョンを引き返す

と進んでいきますが、

誰か1人がダンジョンから帰還したら、ゲーム終了に向かって展開していきます。

- 最初にダンジョンから帰還したプレイヤーは、「帰還」したことを周りにアピールして「帰還ボーナスタイル」を受け取ります。

- 最初に帰還したプレイヤーは、「勝利判定」に移るまで一旦ゲームから抜けます。

- 他のプレイヤーは、そのままプレイを続けますが、「手札の調整」が以降できません!(今持っている手札だけでプレイを続けなければいけません)

- ダンジョンからの帰還で、

”行き(往路)以上の距離で帰り道(復路)を帰ってきた場合” でも無事帰還したことになります。

※行きと帰り(往路と復路)が同じ距離でない場合は、得点にペナルティがあります。 - 「迷宮の移動」「モンスターの配置」「モンスターとの戦闘」何も出来ないときは、「手札の破棄(全て)」を行ってゲーム終了です。

※既にダンジョンから帰還したプレイヤーには、「モンスターの配置」ができません。 - 全員が帰還するか、手札がなくなると、ゲームは終了で「勝利判定」に移ります。

宝物カード

迷宮では手に入れることができる「宝物カード」には、さまざまな種類があります。

宝物カードの入手方法

宝物カードを入手方法は、

- 迷宮を進んでいき、奥地の「宝物庫」へ到着する。

- 「宝の小部屋カード」を使う。

の2種類で、どちらの方法も1枚「宝物カード」を手に入れることができます。

宝物カードの上限枚数

持てる「宝物カード」の上限枚数は「2枚」です。

3枚目の「宝物カード」を引いた場合は、どれか「宝物カード」を捨てて2枚にしてください。

捨てる時は「宝物カード」をオモテにして捨て札にしてください。

宝物カードの種類

「宝物カード」には、

- 財宝価値のある ”通常” の宝物

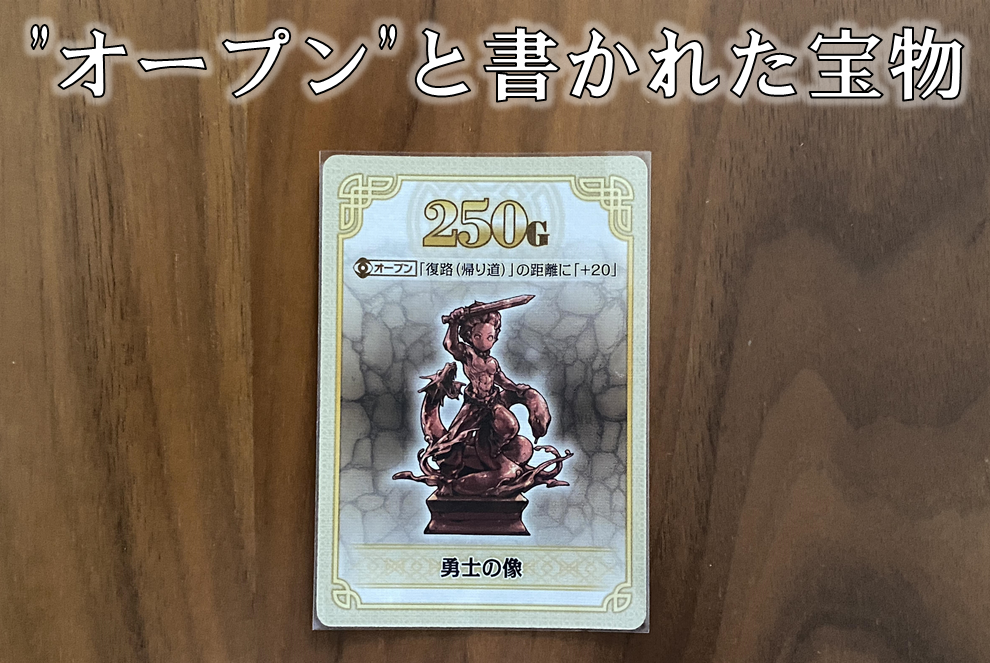

- ”オープン” と書かれた宝物

- ”戦闘効果” がある宝物

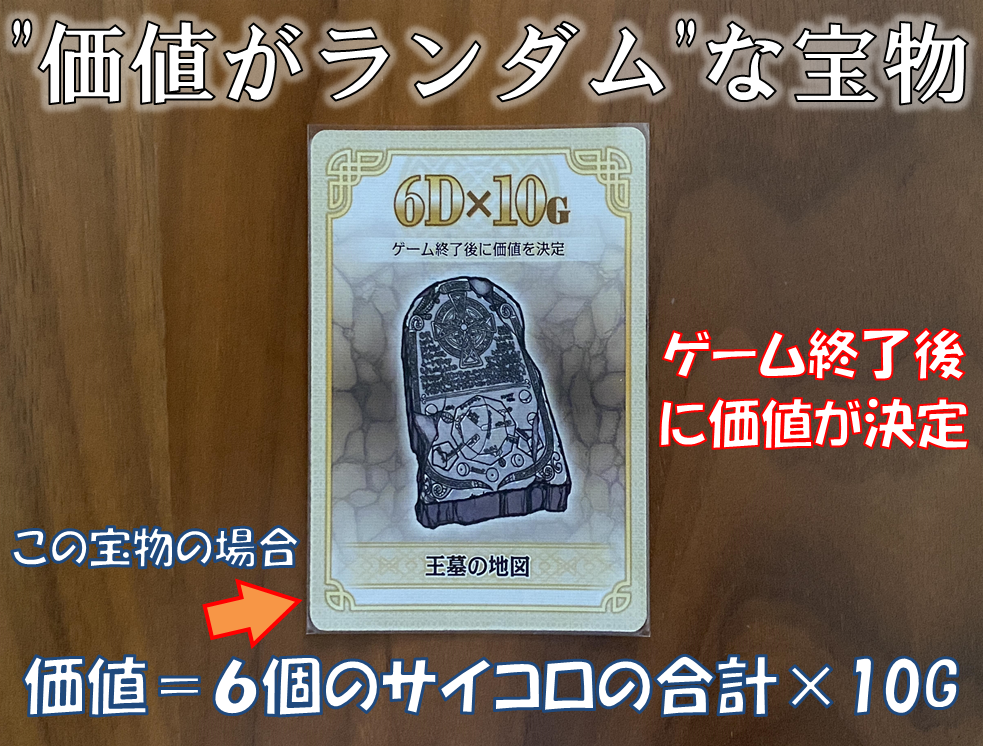

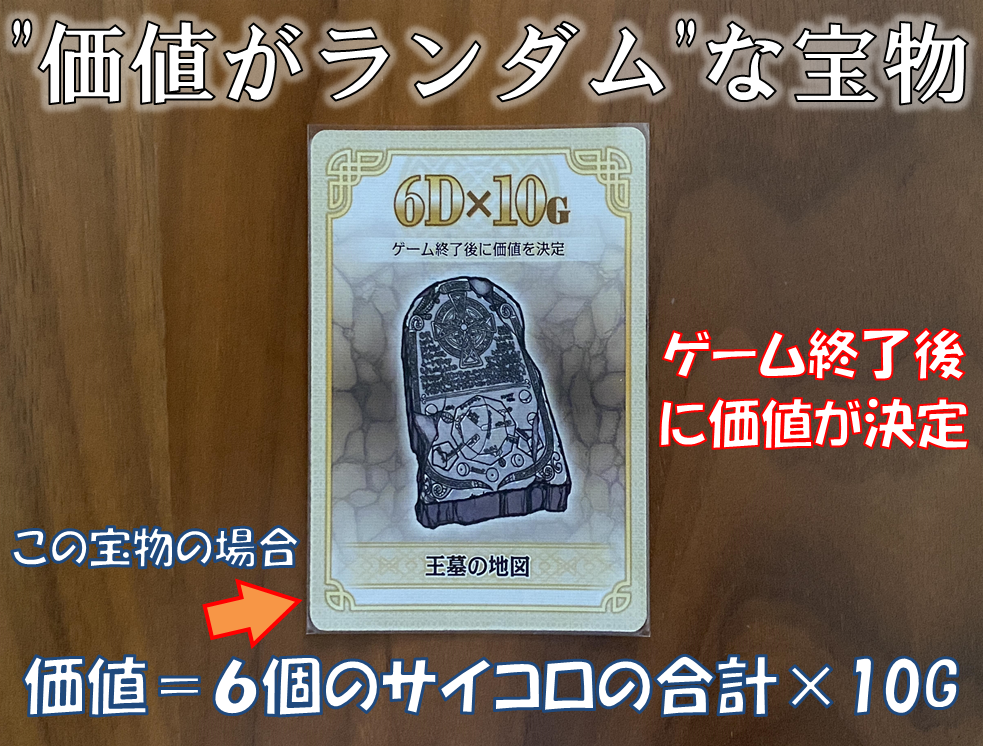

- ”価値がランダム” な宝物

の4種類があります。

財宝価値のある”通常”の宝物

財宝として書かれた分の価値はありますが、+α の特徴の無い、通常の財宝です。

- 「宝物カード」の価値

- 帰還の仕方によるボーナスやペナルティ

合計が最も高いプレイヤーが勝利です。

勝利するためにも「宝物カード」は上限の2枚持っておきたいところです!

”オープン”と書かれた宝物

「オープン」と書かれている宝物カードは、即座にオモテにして、全員に見えるようにしなければいけません。

(2枚とも「オープン」の宝物カードの場合は、その後宝物カードを引くことができません)

”戦闘効果”がある宝物

- 「戦士1人の戦闘値+3」「魔術師1人の戦闘値+2」など

- 「エルフ1人の戦闘値+2」「ドワーフ1人の戦闘値+2」など

- 「アンデッドを捨て札にできる」など

戦闘効果を持つ宝物には、「職業用の装備品」「種族用の装備品」「対アンデッド用」などさまざまあります。

オモテにすることで、「モンスターとの戦闘」の時に効果を発揮します。

⇒ オモテにするのは好きなタイミングでOK!(以降オモテのまま)

捨て札にしない限り、宝物カードの効果は「戦闘の時のみ」受けることができます。

”価値がランダム”な宝物

「キャラクターの戦闘値」と同じように、宝物にも「○D+△」のように書かれたものがあります。

このタイプの宝物は、ゲーム終了した後の「勝利判定」の時に価値を決めます。

(サイコロを振ります)

勝利判定

- 持ち帰った「宝物カード」の価値(得点)

- 帰還ボーナス(最初に帰還した人だけある得点)

- 距離のペナルティ(マイナス得点)

をそれぞれ整理して、合計が最も高いプレイヤーが勝者です☆

持ち帰った「宝物カード」の価値(得点)

基本的には、カードに書かれた数字がそのまま価値となります。

「”価値がランダム”な宝物」はこの時にサイコロを振って価値を決定します。

帰還ボーナス(最初に帰還した人だけある得点)

「帰還ボーナスタイル」にも書かれているように、

最初に帰還したプレイヤーのみ「100G」獲得です。

距離のペナルティ(マイナス得点)

ダンジョンは基本的に、

「行き(往路)で進んだ距離 = 帰り(復路)で戻った距離」

でなければいけませんが、距離が違う場合はペナルティを受けます。

多く戻ってきてしまった場合。

⇒「距離の差 × 2点」の減点

ダンジョンの入口まで戻れなかった場合。

⇒「距離の差 × 10点」の減点

ゲームが終了した段階で宝物庫まで辿り着けなかった(復路まで行かなかった)プレイヤーは、「宝物カード」を持っていたとしても、合計点数は0点です。

の方が大きく減点してしまいます。⇒ダンジョンから帰還できないと大きく減点です!

他のプレイヤーの進み具合には注意しておきましょう!

説明書に記載されている追加ルールをご紹介!

「モンスターメーカーのルール」についてご紹介しましたが、

同封の説明書に記載されている「選択ルール(追加ルール)」をご紹介します。

①3回戦ルール

ゲームを3回連続で行い、3回の合計得点で勝敗を競います。

「距離のペナルティ」で1ゲームの大きく得点が動くので、全員に逆転の可能性があります。

じっくり時間をかけて遊びたい時にオススメです。

②多人数ルール(短縮ルール)

宝物庫までの距離を短くするルール。

「モンスターメーカー」は6人まで遊ぶことができますが、人数が多くなると、1回の勝負が長くなってしまいがちです。

そこで、ダンジョン内の距離を短くするルールです。

【例】

- 5人プレイ:宝物庫までの距離を「80」以上とする。

- 6人プレイ:宝物庫までの距離を「70」以上とする。

※2~4人で遊ぶけどあまり時間を掛けたくない場合にもいかがでしょうか。

③報酬ルール

さまざま報酬(ボーナス)を用意したルールです。

| ボーナス内容 | 報酬(得点) |

| 最も多く「モンスターカード」を倒した | 100点 |

| 最も多く「モンスターカード」を配置した | 100点 |

| 最も多く「迷宮カード」を配置した | 100点 |

| 最も多く「トラップカード」を引いた | 100点 |

| 最も多く「宝物カード」を捨て札にした | 100点 |

違った駆け引きが生まれるのでオススメです。

私が独自で考案した追加ルール

私も独自で追加ルールを考案しましたので、試してみてはいかがでしょうか。

①手番にできる行動を増やす

通常ルールは、自分の手番では、

- 迷宮の移動

- モンスターの配置

- モンスターとの戦闘

- 手札の破棄

の中からどれか1つ行動しますが、これを2つに増やす追加ルールです。

これにより、

- モンスターを倒しても倒しても、すぐまた「モンスターカード」を配置されて進まない

などのような膠着状態はなくなり、ゲームの進行が早くなります。

・宝物庫までの距離を長くする。(120、140など)

・モンスターカードを配置する数を2枚までにする。

・モンスターへのダメージを蓄積できるようにする。

などを組み合わせることで、バランスを図ってはいかがでしょうか☆

②宝物カードの所持数を増やす

- より得点を稼げる

- よりモンスターとの戦闘を有利に進められる

ために、「宝物カード」の所持上限数を ”3” や ”4” に増やすルールです。

宝物カードにもさまざま種類があるので、所持できる数を増やすことで展開が広がるのではないでしょうか。

③報酬ルール

同封の説明書に記載されている「選択ルール(追加ルール)」でご紹介した報酬ルールですが、

「独自のボーナス内容」を考案しました。

| ボーナス内容 | 報酬(得点) |

| 最も少ない「迷宮カード」でダンジョンから帰還した | 100点 |

| 最も多く「回り道カード」を使用した | 100点 |

| 最も多く「宝の小部屋カード」を使用した | 100点 |

| 最も多く戦闘を行った(勝ち負け関係なく) | 100点 |

| 宝物カードを1枚だけ所持し帰還した | 200点 |

レビュー(遊んでみた感想と私の評価)

- 「キャラクターカード」「モンスターカード」がまるでRPGゲームみたい♪

- カード保護のためにも、スリーブは用意しよう!

- 「ゲーム進行カード」が ”自分の手番で何が出来るのか” の説明を補っていて便利♪

- 「自分の手番でできる行動が1つ」というところが醍醐味かもしれない!

「サイコロ多いな…」

私の箱を開けて中身を取り出した時に思ったことですw

そしてたくさんのカードたちの中でも、

「キャラクターカード」「モンスターカード」(*´з`)

どちらもテレビゲームに出てきそうなイラストなので、

RPGが好きな者としてはテンション上がりました♪

また、大切なカードたちを保護するためにも、

「スリーブ」を用意することを強くオススメします!!

(カードサイズは、全て63mm×88mm)

ルールはいろいろと覚えることが多いので、

理解するまで時間がかかりましたが、難しいとは感じませんでした。

ルール関連で言えば「ゲーム進行カード」が非常に便利♪

これは「自分の手番でできること」が簡略して書かれており、

選択肢の多い「自分の手番で何が出来るのか」の説明を補う形を取っています。

このようなカードを用意しているボードゲームは多いのですが、

ゲームのルールを手軽に確認できるため、ゲームの進行をスムーズにする工夫はありがたいことですね♪

ルールを確認してさっそく遊んでみると、

「自分の手番でできる行動が1つ」

というのがもどかしい…(/ω\)

- ダンジョンを進むのか

- 他のプレイヤーにモンスターを配置して邪魔するか

で迷うことが多かったです。

あまりにも迷うので、独自ルールとして、

「手番にできる行動を増やす」

という追加ルールを考案しましたw

このもどかしさがこのゲームの醍醐味なのかもしれませんが…

・独自ルールなど、創作することが好きな方

にはぜひ遊んでいただきたいボードゲームです!

| 運の要素 | |

|---|---|

| 戦略性 | |

| はったり | |

| 交渉・駆引き | |

| おすすめ度 |

まとめ

いかがだったでしょうか。

「モンスターメーカー」はそのままでも十分面白いのですが、

ルールをさまざま変えることもでき、自由度の高いボードゲームです。

独自ルールを創作・導入できるのは、ボードゲームならではの楽しみ方です。

動画をあげている人も徐々に増えてきています。

- 家族との団らんに

- 友人との遊びの1つに

- 知育道具に

大人になってからハマる人も多いボードゲームの世界を、

あなたも触れてみてはいかがでしょうか♪